La cartographie à travers les âges : usages et défis

Sommaire

Les cartes, c’est vieux comme le monde (ou presque) !

À la bibliothèque nationale se trouve une collection de plus de 600 000 cartes. On y retrouve des cartes datant d’avant la découverte de l’Amérique par Christophe Colomb (fin 15e siècle) : on peut y voir l’Afrique, l’Europe, l’Asie, mais pas l’Amérique. Certaines cartes datent du 2ème siècle, dont l’une, réalisée par Ptolémée, ne représente que ces trois continents, et sur seulement 180 degrés, parce qu’à cette époque on ne savait pas ce qu’il y avait derrière ! Pour les Babyloniens (7ème siècle avant JC), le monde était un disque entouré d’océans.

Les premiers cadastres et plans de mines ont été réalisés par des Égyptiens ! Et ce sont les Grecs (Eratosthène) qui comprennent que la Terre est sphérique, en observant les éclipses de lunes, qui tracent les premières cartes de géographie, et calculent la circonférence de la Terre pour la première fois.

Au Moyen-Age, les cartographies scientifiques disparaissent, pour voir apparaître des cartes plus artistiques et illustrant la Bible.

A la Renaissance, les navigateurs utilisent des cartes marines appelées portulans, avec des lignes indiquant le cap à suivre, mais celles-ci n’étaient pas très précises.

Pendant que les navigateurs parcourent et découvrent le monde, les scientifiques essaient d’en faire des cartes de plus en plus précises, et c’est au 18ème siècle que la France adopte ses véritables contours. On constate d’ailleurs que le royaume est plus petit que ce que l’on croyait ! La famille Cassini (les cartes portent aujourd’hui leur nom) a réalisé la toute première carte de France détaillée, ce qui a pris près d’un siècle !

Et en effet si le besoin de représenter son environnement et gérer son territoire apparaît très tôt, faire une carte… ce n’est pas si simple !

Comment se positionner sur un globe ou une carte ?

Longitude et latitude : les globes et cartes disposent d’un quadrillage, avec la longitude (lignes verticales = méridiens, position est ouest) et la latitude (lignes horizontales, position nord sud). On mesure la latitude en calculant l’angle par rapport à l’équateur : la ligne de latitude au milieu du globe, grâce au soleil et aux équinoxes. On mesure la longitude grâce à l’angle entre le méridien de référence (Greenwich) et le méridien sur lequel on se situe, grâce au temps qui passe (la Terre tourne).

On s’est longtemps basé sur l’observation des astres pour se localiser et cartographier le monde :

- La latitude pouvait être déterminée en observant la hauteur des étoiles ou du Soleil par rapport à l’horizon. Par exemple, dans l’hémisphère nord, la position de l’étoile polaire (Polaris) est proche de l’axe de rotation de la Terre. La hauteur angulaire de Polaris au-dessus de l’horizon correspond à la latitude de l’observateur. Plus Polaris est haut dans le ciel, plus on est proche du pôle Nord.

- La détermination de la longitude était plus complexe. Elle nécessitait de connaître le temps exact à un point de référence (comme Greenwich) et de le comparer au temps local, déterminé par la position du Soleil (par exemple, l’heure de midi quand le Soleil est au point le plus haut dans le ciel). Les navigateurs utilisaient des chronomètres précis pour mesurer cette différence, qui indiquait la distance en longitude par rapport au méridien de référence.

Les Astrolabes et Quadrants, permettaient de mesurer les angles entre les corps célestes et l’horizon, ce qui était essentiel pour déterminer la latitude. Les navigateurs et les astronomes utilisaient ces mesures pour tracer des cartes précises des côtes et des routes maritimes.

Les navigateurs utilisaient une méthode appelée « navigation à l’estime » pour suivre leur position approximative en mer, en combinant les observations des étoiles avec des estimations de leur vitesse et direction. Les relevés d’étoiles et de planètes permettaient aussi de corriger ces estimations.

Des cartes des étoiles spécifiques étaient utilisées pour guider les voyages : on les appelait cartes célestes. Les navigateurs connaissaient bien les constellations et les positions des étoiles à différentes périodes de l’année, ce qui leur permettait de s’orienter même en pleine mer, loin de toute référence terrestre visible. Ils parlaient alors d’étoiles de navigation.

Ces techniques, bien qu’elles semblent rudimentaires aujourd’hui, étaient extrêmement sophistiquées et nécessitaient une connaissance approfondie des mathématiques, de l’astronomie et de l’observation. Elles ont permis aux explorateurs de naviguer avec une précision remarquable, ouvrant la voie aux grandes explorations géographiques des siècles passés.

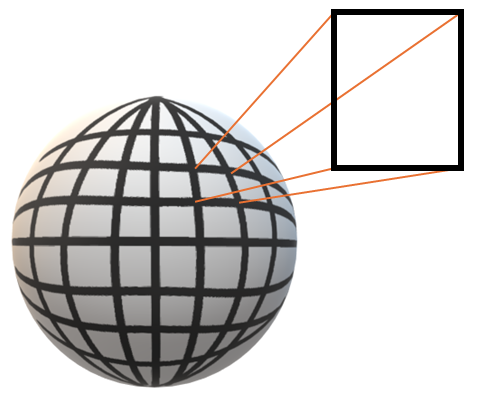

Mais comment représenter fidèlement à plat ce qui se trouve sur une sphère ?

C’est impossible ! Si l’on essaie d’écraser à plat une peau d’orange celle-ci ne garde pas sa forme initiale. Le seul moyen est de réaliser une projection : pour chaque point du globe, on fait correspondre un point sur une surface plane. Il y a plusieurs techniques pour cela : l’une d’elles consiste par exemple à projeter chaque point du globe sur un cylindre autour de ce dernier. Mais les projections déforment toujours la réalité. Dans le cas de la technique du cylindre par exemple, plus on s’éloigne de l’équateur et plus les points sur le cylindre s’éloignent des points du globe, et sont déformés. C’est pour cela que les aires polaires sont beaucoup plus étendues sur les cartes que dans la réalité !

On peut projeter les points parallèlement aux autres, mais alors plus on s’éloigne de l’équateur, plus les parallèles se rapprochent, et sur une carte les régions polaires paraissent donc plus écrasées qu’en réalité.

On définit donc des systèmes de coordonnées géographiques, des projections cartographiques et enfin des systèmes de coordonnées projetées (EPSG) :

Un Système de coordonnées géographiques s’appuie sur une surface ellipsoïdale ou sphérique en 3D. Ce sont des localisations définies avec des mesures angulaires, en degrés décimaux. Cela correspond à la longitude (X) et à la latitude (Y). Ces valeurs sont positives au nord de l’équateur, à l’est du 1er méridien, et négatives au sud de l’équateur, à l’ouest du 1er méridien. On retrouve notamment ici les systèmes RGF93 (français) ou WGS84 (mondial).

Une Projection cartographique est un système de calculs mathématiques convertissant les coordonnées géographiques (mesures angulaires) en coordonnées projetées (mesures planaires). C’est la méthode utilisée pour afficher le système de coordonnées sur une surface plane (une carte). Exemples de projections cartographiques : Mercator, Peters, Robinson…

Un Système de coordonnées projetées est un système planaire utilisant des mesures linéaires pour les coordonnées plutôt que des unités angulaires. C’est donc la combinaison d’un système de coordonnées géographiques et d’une projection cartographique. On l’abrège EPSG. Exemples de systèmes de coordonnées projetées : EPSG 2154 = RGF93 (système de coordonnées géographiques) + Lambert 93 (projection cartographiques). EPSG 3947 = RGF93 + CC47.

Les systèmes de projection cartographique sont des méthodes utilisées pour représenter la surface tridimensionnelle de la Terre sur une carte bidimensionnelle. Comme la Terre est un sphéroïde et non une sphère parfaite, aucune projection ne peut représenter les surfaces sans distorsion. Chaque type de projection a ses propres avantages et inconvénients, adaptés à différentes applications. Voici une vue d’ensemble des principales familles de projections et de celles couramment utilisées en France et en Outre-Mer :

Principales familles de projections

Projections cylindriques :

Projection de Mercator : Cylindrique et conforme, elle conserve les angles mais déforme les surfaces, particulièrement près des pôles. Elle est souvent utilisée pour la navigation maritime.

Projection de Mercator transverse (ou UTM) : Une variante de Mercator, utilisée pour diviser le monde en zones de 6° de longitude. Chaque zone utilise une projection Mercator transverse.

Projections coniques :

Projection conique conforme de Lambert : Utilisée pour les zones de latitude moyenne. Elle est conforme, ce qui signifie qu’elle conserve les formes locales.

Projection conique équivalente d’Albers : Elle conserve les superficies, ce qui est utile pour les cartes qui doivent représenter fidèlement les superficies relatives.

Projections azimutales :

Projection stéréographique : Conforme, elle est souvent utilisée pour les régions polaires.

Projection azimutale équidistante : Utilisée pour les distances radiales correctes à partir d’un point central.

Projections pseudo-cylindriques :

Projection de Mollweide : Compromise entre les propriétés conformes et équivalentes, utilisée souvent pour les cartes du monde.

Projections utilisées en France et en Outre-Mer

En France métropolitaine :

Lambert 93 : Utilisé pour les cartes topographiques et administratives, il s’agit d’une projection conique conforme de Lambert adaptée à la France métropolitaine.

Réseau Géodésique Français (RGF93) : Basé sur le système de coordonnées géodésiques WGS 84, c’est le système de référence pour la France métropolitaine.

En Outre-Mer :

Guyane : UTM zone 22N et 21N (en fonction de la partie de la région) sont utilisés en raison de la proximité de l’équateur et de la nécessité de minimiser les distorsions.

Antilles françaises (Guadeloupe, Martinique) : UTM zones 20N pour Guadeloupe et 20N pour la Martinique.

La Réunion : Utilise la projection UTM zone 40S.

Nouvelle-Calédonie : UTM zone 58S.

Polynésie française : Projections spécifiques selon les archipels, souvent basées sur des systèmes locaux ou des versions adaptées d’UTM.

Chaque projection est choisie en fonction des caractéristiques géographiques de la région concernée et de l’usage prévu de la carte. Les projections conformes, comme celles de Lambert, sont souvent préférées pour les cartes topographiques et administratives, tandis que les projections équivalentes sont utilisées pour les analyses où les superficies doivent être conservées.

Évolution des moyens de cartographie

L’évolution des moyens de cartographie a suivi l’avancement technologique et la compréhension géographique au fil des siècles, depuis les méthodes anciennes jusqu’aux technologies modernes :

Époques anciennes et Moyen Âge

Cartographie à l’estime et sur la base de récits :

Cartes anciennes : Les premières cartes étaient souvent basées sur des observations directes limitées et des récits de voyageurs. Elles étaient souvent stylisées et peu précises.

Cartes portulans : Utilisées au Moyen Âge par les navigateurs européens, ces cartes détaillaient les ports et les côtes, incluant des indications sur les directions des vents et les courants marins.

Méthodes de triangulation :

Géométrie : Dès la Renaissance, des techniques géométriques de triangulation ont été utilisées pour améliorer la précision des cartes terrestres. Cette méthode consiste à déterminer la position de points en mesurant les angles depuis des points de repère connus.

Époque moderne (du 17e au 19e siècle)

Instruments d’observation et de mesure :

Quadrants, sextants, théodolites : Ces instruments ont permis des mesures plus précises des angles et des distances, améliorant la cartographie terrestre.

Cartes topographiques : La création de cartes topographiques détaillées a commencé, avec l’utilisation des élévations et des reliefs.

Développement de la projection cartographique :

La compréhension des différentes projections cartographiques a permis de représenter plus précisément la surface de la Terre sur des cartes planes.

20e siècle : L’ère de l’aviation et des photographies aériennes

Photogrammétrie aérienne :

L’invention de l’avion a permis la prise de photographies aériennes, une révolution pour la cartographie. Les images prises depuis les avions ont été utilisées pour créer des cartes précises, notamment durant et après les guerres mondiales, pour des raisons stratégiques et civiles.

Stéréoscopie : En utilisant des paires de photographies prises sous différents angles, les cartographes pouvaient créer des vues en trois dimensions du terrain.

Développement des systèmes de référence :

Le 20e siècle a vu l’établissement de systèmes géodésiques mondiaux, comme le WGS 84, permettant une cartographie standardisée à l’échelle globale.

Fin du 20e siècle et 21e siècle : L’ère des satellites et de la technologie numérique

Satellites d’observation de la Terre :

Le lancement de satellites comme Landsat dans les années 1970 a marqué un tournant dans la cartographie. Ces satellites fournissent des images de haute résolution de la surface terrestre, permettant une cartographie à grande échelle et en temps quasi réel.

Systèmes GPS (Global Positioning System) : Le GPS a révolutionné la navigation et la cartographie, offrant une localisation précise partout sur la planète. Ce système repose sur une constellation de satellites et permet de déterminer des coordonnées géographiques avec une grande précision.

Systèmes d’Information Géographique (SIG) :

Les SIG ont permis de stocker, analyser et visualiser des données géospatiales de manière efficace. Avec l’essor de l’informatique, les cartes numériques interactives sont devenues courantes, intégrant des données variées (démographiques, climatiques, économiques, etc.).

Technologies LiDAR et radar :

Le LiDAR (Light Detection and Ranging) utilise des lasers pour mesurer les distances et créer des modèles de terrain très détaillés. Le radar est utilisé pour cartographier des zones couvertes ou des surfaces difficiles d’accès, comme les forêts denses ou les régions polaires.

Drones et cartographie de précision :

Les drones permettent la capture d’images et de données précises à basse altitude, offrant une flexibilité et une résolution accrues par rapport aux satellites.

Ces progrès ont permis non seulement une meilleure précision et une couverture plus large des cartes, mais aussi une capacité accrue à analyser et visualiser les données spatiales de manière dynamique et interactive. La cartographie est ainsi devenue un outil essentiel dans de nombreux domaines, de la planification urbaine à la gestion des ressources naturelles et aux sciences de la Terre.

L'AUTEUR

Zazie CASIMIR-FAVROT

Zazie est chargée d’études SIG. Elle travaille sur différents projets, pour différents clients, pour tout ce qui touche aux SIG : numérisation de données et de cartes, administration et intégration de données géographiques, analyses et représentations cartographiques, création d’applications cartographiques, formations... le tout principalement sur les outils de la suite ESRI.