Numérique utile : pensez l'humain d'abord, encore et toujours !

Sommaire

Se concentrer sur les usages : ce n’est pas nouveau !

Pour concevoir une solution ou un projet numérique il faut se concentrer sur les besoins et les utilisateurs . Heureusement cette logique est aujourd’hui largement répandue dans le monde de la conception de solutions et du développement informatique, et rares sont encore ceux qui assumeront une logique dite « techno centrée ». Un outil fonctionne lorsqu’il a été conçu avec et pour ceux qui en auront l’usage. De nombreuses techniques et pratiques sont désormais largement répandues pour s’assurer de la bonne prise en compte des besoins et des moyens des fameux utilisateurs : en amont des développements ou des choix d’outils, pendant les développements, les paramétrages et le déploiement, et si possible après.

Mais pourquoi c’est de plus en plus important ?

On ne peut plus se permettre aujourd’hui de développer des solutions numériques, d’installer des outils, des serveurs et des machines, d’héberger et de transférer des données entre systèmes sans être convaincus des bénéfices attendus.

Mettre en place ces moyens a en effet un coût financier, un impact sur les plans de charge de différentes équipes mais également, et peut être surtout, un coût écologique et social. Le numérique est un secteur dont l’impact explose : consommation d’énergie, d’eau mais surtout emploi de terres rares et de matériaux très coûteux sur les plans sociaux et environnementaux, pollution et risques sanitaires à travers toute la planète, obsolescence et quasi-absence de gestion de la fin de vie des appareils… Le bilan est aujourd’hui catastrophique et les progrès ponctuels sont largement compensés par l’explosion des usages qui semble hors de contrôle. Il devient nécessaire de choisir à quoi l’on veut employer ces rares ressources et pour quoi l’on accepte de tels coûts pour la planète.

Quelques ressources pour mieux comprendre les impacts du numérique :

Pour saisir l’importance de ses enjeux, de nombreux outils sont à votre disposition ; la Face cachée du numérique (Ademe, janvier 2021), le MOOC de l’INR (Institut du Numérique responsable) en partenariat avec l’Ademe, le MOOC Impacts environnementaux du numérique par l’INRIA… il est également possible de participer à une Fresque du numérique en ligne ou localement.

Et concrètement ça veut dire quoi ?

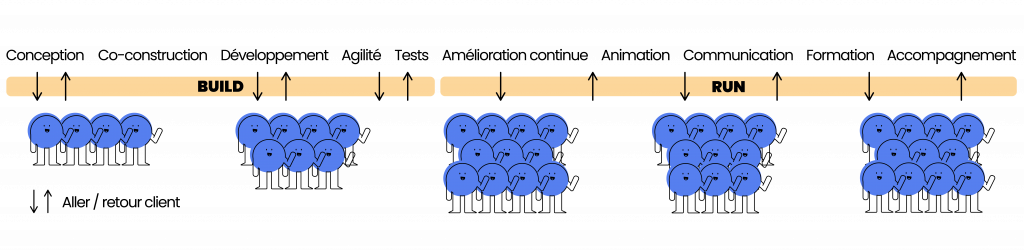

On pourra mobiliser quelques techniques essentielles de conception et de co-construction avec les communautés utilisateurs, de conception UX (expérience utilisateur), l’utilisation de personae, les maquettes, tests, le développement agile, l’amélioration continue, l’animation… On pourrait également parler de l’écoconception des solutions, du réemploi de ressources existantes, de mutualisation, interroger de la question de la sobriété dans les contenus, notamment et l’hébergement… mais avant toute chose la question essentielle est : faut-il mettre en place une nouvelle solution numérique ou une nouvelle fonctionnalité ? Quels en sont les objectifs ? Quels moyens va-t-on devoir mettre en œuvre pour la produire, la faire vivre, et s’assurer qu’elle réponde à ces objectifs ? Est-on capable de le faire ?

Au-delà de débats techniques c’est d’abord sur le plan des moyens humains que la question doit se poser : la mise en place d’un nouvel outil est souvent un changement majeur dans les méthodes de travail, de communication ou d’information des usagers. Ce changement nécessite d’être accompagné, et si les ressources pour utiliser et faire vivre les outils ne sont pas prévues il est peu probable que cet outil remplisse ses fonctions.

Certaines solutions ponctuelles ne posent pas de difficulté importante soit parce qu’elles apportent un gain très facile à évaluer et très attendu soit parce qu’elles n’ont pas vocation à être utilisées par des humains (machine – machine) !

Mais pour les autres solutions il ne suffit pas de s’être assuré que la solution est utile (répond à un objectif précis et important) et utilisable (adaptée au contexte d’utilisation), il faudra s’assurer qu’elle est utilisée ! Nous sommes tous aujourd’hui noyés dans un flot continuel d’informations issues de nos différentes solutions numériques (avec de plus en plus de suggestions et de notifications plus ou moins utiles !) et l’adoption d’un nouveau système, aussi bien conçu et utile soit-il, est un vrai défi, surtout s’il vient s’ajouter à l’existant.

Les moyens à mettre en place pour réussir la mise en œuvre d’une nouvelle solution sont donc à prévoir de manière pérenne : trop souvent des projets reposent sur des moyens et des équipes avec une durée de vie limitée. On laisse ensuite l’usage des solutions s’étioler lentement au gré des changements d’équipes et des nouveautés.

Il est nécessaire de penser les nouveaux outils dans les systèmes globaux qu’ils intègrent (réutilisation, mutualisation, interopérabilité, évolutivité) et de prévoir les moyens de les faire vivre (au-delà du support et de la maintenance : animation, formation, documentation, évolution).

Ce serait quoi le numérique utile de demain ?

Entendons-nous bien : le numérique a un rôle à jouer dans la transformation de notre société pour mieux comprendre le monde qui nous entoure, gérer les ressources, gagner en efficacité et en sobriété, anticiper les risques, alerter les professionnels et les populations, partager la connaissance et les données, communiquer. Cependant, nous connaissons le coût global de ces solutions et il est essentiel de bien évaluer les bénéfices et les coûts des projets et de s’assurer des moyens qui seront mis en œuvre pour prolonger, autant que possible, la durée d’utilisation de ces solutions.

Ce qui est valable pour les nouvelles solutions l’est aussi pour les solutions existantes qui mobilisent déjà des ressources importantes sur nos serveurs. La recherche d’économie, de sobriété, d’efficacité et d’utilité amène à repenser les Systèmes Informatiques globaux, dans la veine des projets d’urbanisation pour démêler les « sacs de nœuds » issus des historiques (legacy), rationaliser les systèmes, mutualiser les ressources et faciliter l’évolutivité de l’ensemble… en bref, faire le grand ménage ! Ces projets nécessitent bien sûr et encore des investissements humains pour dresser les cartographies et prendre les décisions.

Enfin notons qu’il y a encore beaucoup à apprendre pour évaluer plus précisément les coûts des différentes solutions et bénéficier d’indicateurs clairs pour réaliser les arbitrages !

L'AUTEUR